���ijǴ�ѧ�ζ����ʽ̆T���о��ۤ˥ե��`�������벻���ڒ��d����ࡸ�о��������ơ���

����ؤϺ�������ѧ���о��ߤȤ��ƣ����g�Τ����������g�Ϻ��˳��ƺ����ڲ��β����Q�y���Ƥ���Ȥ�������?����h�������C����GLEC��������Ӣ���v���ˡ��о�?�bѧ���BЯ�C����iRIC�����g�m�뤤URA�����ӥ�`���ޤ�����

�D���g���h������Ȥɤ���о��Ȥ����ޤ�����

������Ҏģ���𤭤Ƥ������|��ѭ�h�F��ˤĤ��ơ��ذ�����Ρ������䡸�u���Ȥ��ä��F�����Ŀ���ʤ��顢�����Q�y��������ǥ�μ��g���ä����ա��{��?�о���Ӥ��M��Ƥ��ޤ��������о��ϡ�����h����˾�äƤ��������|��ѭ�h�ν����˿�����ޤ��������Ǥ�������Ȥυ��ܤˤϥ��ͥ륮�`�Ǥ������Ԥ�����핸Ф��Ƥ���ů�����Ȥ������Ȥ��Ȥ��ä���ҙ��˼�äƤ��������ƴ��ɷ�Ǥ������Ͽ��m�ʚݺ�ǡ��Ĥ���ष�������σ�����褦�˺����Ȥ����褦�˵���h���ω仯���Ƥ��ơ����Κݺ��֧�䤷�Ƥ���Τ�����h���ˤ����������|ѭ�h�Ǥ���ͬ���˺���ˤ����Ƥ��Ҏģ�ʟ�䤬�k�����Ƥ��ƴ�ݤάF�������v���ϤäƤ��ޤ���

�D���ηNˤ⤤����������褦�Ǥ������ɤ�ʲ����о����Ƥ���ΤǤ��礦��

���Ԥ���ϡ������Ȥ��ä��r�˺Τ�˼�������٤ޤ���������ȤΡ����δ��_���Y���Τ褦��ˮ��ǰk�����롸ˮ�沨����˼�������٤��ˤ��त����˼���ޤ���ˮ�沨�ϡ����椸��ͨ�ꡢ��ݤȺ�ˮ�ξ���ǰk�����벨�Τ��ȤǤ���һ���ǡ�˽�������о��ҤǤϲ����ФǤ⡸�ڲ������Ȥ�����ˮ��ǤϤʤ������Ф˰k�����벨����ˤ��Ƥ��ޤ���Ŀ�ˤ�Ҋ���ʤ����ʤΤǤ��ޤ��ZȾ�ߤϤʤ����⤷��ʤ��Ǥ����������ФǤ�ˮ�¤������ˉ仯���롸ˮ���S�ӡ��Ȥ�����������ؤäƤȤƤ�ʲ��������Ф����Ƥ��ޤ��������ڲ���������ȫ���ѭ�h����������ϤǤȤƤ���Ҫ�Ǥ���Ȥ����Ƥ����ΤΡ�˽������Ŀ�ˤ�Ҋ�뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ��ΤǬF��ν������ʤ��ʤ��M��Ǥ��ޤ��� ���ޤ������˼Ӥ��ơ��u���άF��ˤ���Ŀ���Ƥ��ޤ�������h���Фˤ�̨�L��Ҋ����褦�ʶ����ʜu�����ڤ��Ƥ��ơ������Фˤ��С�����ʜu�����ڤ��Ƥ��ޤ����¤Υ��˥�`�����ϡ��|�ձ��ϰ���ˮ�¤�ʾ���Ƥ��ޤ��������\��������������T�u�u�����ܤ�˼����ʜu�F��Ҋ�����˼���ޤ��������Μu���ڲ����������ФΟ�����|������ˏ����v��äƤ���ΤǤ���

���ޤ������˼Ӥ��ơ��u���άF��ˤ���Ŀ���Ƥ��ޤ�������h���Фˤ�̨�L��Ҋ����褦�ʶ����ʜu�����ڤ��Ƥ��ơ������Фˤ��С�����ʜu�����ڤ��Ƥ��ޤ����¤Υ��˥�`�����ϡ��|�ձ��ϰ���ˮ�¤�ʾ���Ƥ��ޤ��������\��������������T�u�u�����ܤ�˼����ʜu�F��Ҋ�����˼���ޤ��������Μu���ڲ����������ФΟ�����|������ˏ����v��äƤ���ΤǤ���

�D�����Фβ���u����Ŀ�����о��뤳�ȤǺΤ��֤���ΤǤ�����

�������ФǤɤΤ褦��ˮ���줶��ϤäƤ��뤫�����餫�ˤ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ��������ð�^�����٤���ů�����亮���Ȥ��ä��ݺ�Ή仯�Τ褦�ʤ�Τǡ������ФǤ�ˮ�¤ηֲ���Q����������Ҫ�ʬF��Ǥ����������ˮ�£��ᣩ�����Ǥʤ�������u�ˤ�äƤ��ޤ��ޤ����|�ηֲ���Ӱ푤��뤨�Ƥ��ޤ����ڲ����ϡ�����ѭ�h�����Bϵ�ˤ�������B�c��ݔ�ͤʤɤ���Ҫ���۸��������Ƥ��ޤ����ؤˡ��ڲ���ϫ�Ⱥ��Ф�볱ϫ�ˤ�äưk�������ڲ����ϡ��ذ�����Υ��ͥ륮�`��������|������˷dz��ˏ���ؕ�פ��Ƥ��ޤ��������ˮ�¤ϵ���Κ���F���ֱ�ӵĤ�Ӱ푤��Ƥ��뤿�ᡢ�ݺ��Ӥˤ�����h���Ή仯����դ��뤳�Ȥˤ�ȤƤ��������о��Ǥ���

��������Ӱ푤��{�٤뤿��ˡ�˽�������о��ҤǤϡ��Q�y���Ǻ��˳��ƺ����Q�y��gʩ�����꺣�ߥ��`�������Фʤä��ꤷ�ơ��о����M��Ƥ��ޤ������ڤ��L�ڤκ����Q�y�ʤɤ��ޤ��ޤǤ������g����ˣ����³̶Ȥ��{�ˤǺ��˳��Ƥ��ޤ���

�Q�y����

�Q�y����

�D���g�����¤⺣���Q�y�ˣ�������������g�ϤɤΤ褦���о���Ӥ�Ƥ���ΤǤ��礦����

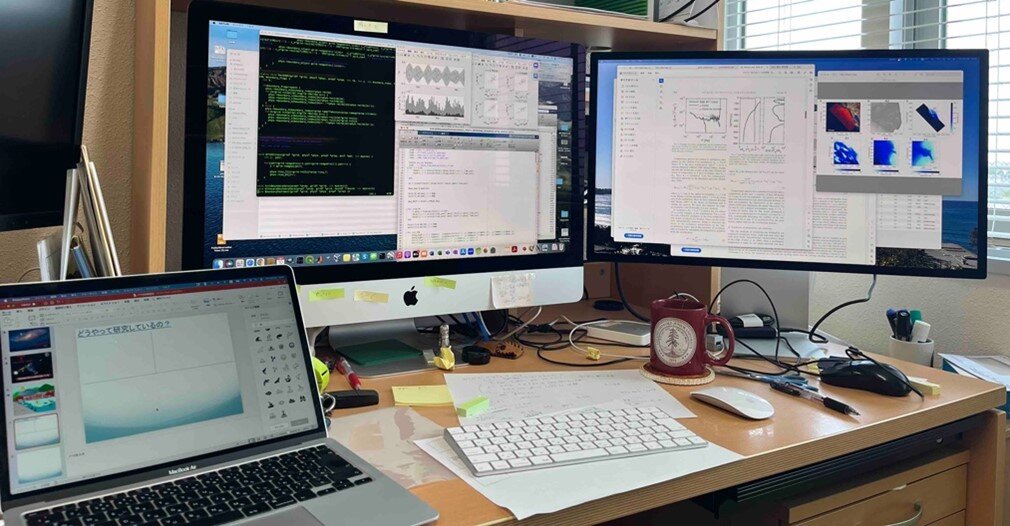

�������Q�y�ʤɤάF���ˤФ�����Ƥ���Ȥ���ӡ���֤���뤫�⤷��ޤ����g�H�ˤ��о��Ҥ���������ä��Q�y�ǩ`��������Ӌ��ǩ`���ν����Ƥ��뤳�Ȥ��ۤȤ�ɤǤ������ν������I�Ȥ����Τϡ��������Ȥ������ϡ����I�����ץ�����ߥ����Ȥ��ä��Ȥ����Ǥ��礦����Փ�Ĥ��ä��Ƥ�������Ȥ˽B�餷�����˥�`�����⡢�ǩ`����ץ�����ߥI���ǽ������Ƈ������Ƥ��ޤ����о��˕r�g���य����դϡ�һ���Х��`�ǥ����Ƥ����դ⤢��ޤ���

�о��ҤΥǥ����Θ���

�о��ҤΥǥ����Θ���

�D2022��ȤϴijǴ�ѧ�����Хƥ������ƶ������ä��ƥ���ե���˥��ˤ���������